Las jornadas del ‘Peregrino’

|

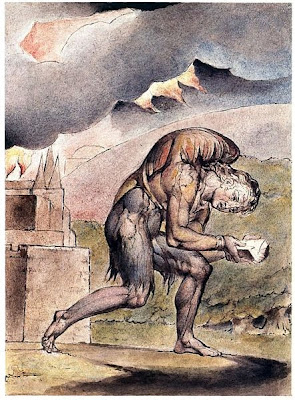

| 'El Peregrino con su libro' (William Blake) |

1. La jornada de Montserrat-Manresa

«Hasta los 26 años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo, y principalmente se deleitaba en exercicio de armas, con un grande y vano deseo de ganar honra».

La ficha podría ser esta:

Autor: Ignacio de Loyola

Seudónimo: ‘El Peregrino’

Edad: 62 (según él, pero se quita años)

Lugar: Roma

Género: Autobiografía

Título: ‘Discurso de su vida’ (o bien, ‘Relato del Peregrino’; o ‘Autobiografía’)

Al ponerse Ignacio a dictar, entra hablando –en tercera persona y sin nombrarle– de su ‘hombre viejo’, Íñigo de Loyola. Y entra con pie muy típico de la mentalidad hidalga guipuzcoana de su tiempo. (Inevitable recordar el también autobiográfico ‘Discurso de mi vida’ de Esteban de Garibay, otro memorión narcisista, selectivo, tendencioso, autojustificativo, insincero) [1].

¿Qué le ocurrió a Íñigo en aquella edad todavía juvenil, aunque menos? Lo dice él mismo a continuación: el desastre del castillo de Pamplona, inducido exclusivamente por él, «contra el parecer de todos los caballeros… Y así, cayendo él, los de la fortaleza se rindieron luego a los franceses».

Esto fue en 1521, siendo así que Ignacio había nacido en 1491, según el cómputo más probable. O sea que, como tantos hombres de su tiempo, no sabía bien la edad que tenía.

Diga pues lo que quiera el gran biógrafo García-Villoslada, con el extraño argumento de que «la memoria de Ignacio fue siempre verdaderamente prodigiosa». Prodigio sería recordar uno el propio nacimiento. En este punto, la buena memoria sería fiable si se lo contaron bien.

Lo que el santo parece insinuar es que desde entonces se quitó de vanidades. De las militares y de las otras. Porque hasta entonces Íñigo había sido «inclinado a armas y a otras travesuras (sic)… combatido y vencido del vicio de la carne» (Laínez).

Pues de esto también se curó, como vimos. Y de forma mucho más radical que del apetito de gloria militar. La expresión del mismo Laínez al consocio Polanco no puede ser más gráfica: «Cuasi no siente nada en la parte inferior» [2] Más que de castidad parece estar hablando de frigidez sexual o impotencia.

Sobre la causa de esta mutación, hay para elegir: o bien alguna explicación fisiológica, como la ocena que padecía; o (según el propio Ignacio) una aparición que tuvo de la Virgen con el Niño Jesús en brazos. Entendido que lo uno no quita lo otro.

Hasta entonces, su piedad religiosa había sido elemental. Por ejemplo: «Cuando se desafiaba, componía oración a Nuestra Señora. Música, ni en viernes ni en sábado no tañó», dice el padre Araoz, un jesuita pariente de Ignacio.

En su larga convalecencia, distraía el aburrimiento y el dolor con fantasías, oscilando de lo devoto a lo profano. Mientras lee vidas de santos le da por retarles a cada uno en su especialidad y campeonato; sobre todo en ejercicios de resistencia física a fuerza de voluntad. Resabios de banderizo vascongado, de aquellos ‘parientes mayores’ cuyo sentido de la vida y la acción era «a quién valía más» (Lope García de Salazar, Bienandanzas y fortunas).

Mas cuando cerraba el mamotreto, la loca de la casa tomaba otros derroteros. En especial su monotema preferido, que le ocupaba hasta

«dos y tres y cuatro horas sin sentirlo, imaginando lo que había de hacer en servicio de una señora, los medios que tomaría para poder ir a la tierra donde ella estaba, los motes, las palabras que le diría, los hechos de armas que haría en su servicio. Y estaba con esto tan envanecido, que no miraba cuán imposible era poderlo alcançar; porque la señora no era de vulgar nobleza: no condesa, ni duquesa, mas era su estado más alto que ninguno destas.»

¿Pero no quedábamos en que la gloria militar quedó atrás? Pues no, si se trataba de remedar las gestas de un Amadís de Gaula y sus caballerías.

Se cree saber que la dama de sus sueños era una de dos bastardas reales de Fernando el Católico, confinadas en jaula de oro en las agustinas de Madrigal [3]. Probablemente la menor, María Esperanza de Aragón, más pizpireta y movida que la mayor, doña María a secas, la Abadesa. Íñigo pudo conocerlas siendo doméstico del Contador Mayor Juan Velazquez. Se debe suponer que el amorío fue platónico y tal vez ni declarado. ¿Se debe?

Prendarse de una monja estaba a la orden del día. Y no siempre a lo platónico (sea lo que fuere lo que eso signifique). A propósito, una de las aventuras más quijotescas típicas de Ignacio tuvo que ver con galanes de monjas. Hela aquí, aunque sea rompiendo el orden del relato.

“Ayer converso, hoy reformador..., ¡y de monjas!”

Algo parecido dijo un sarcástico San Jerónimo. No iba por Íñigo, por supuesto.

Fue en Barcelona (1524-1525), en relación con una campaña contra las ‘clausuras abiertas’, todo un oxímoron. Campaña en la que, curiosamente, tomaba parte la misma María Esperanza de Aragón: la agustina de Madrigal, convertida de pronto en reformadora de las clarisas de Pedralbes. Luego la premiarán haciéndola Abadesa de las Huelgas de Burgos, la mayor dignidad eclesiástica que cabía para una mujer en España. Así pues, agustina - clarisa - bernarda, O tempora!

Pues, Señor, he aquí a nuestro archipopular Peregrino, espontáneo entrometido a visitador de conventos. Jerónimas, benedictinas, clarisas… todas van recibiendo la visita de Ignacio.

Algunas monjas se enfervorizaban tras él, como sor Antonia y sor Brígida, de las jerónimas. Otras no querían saber nada. Todo esto no hacía ninguna gracia a otro tipo de visitantes masculinos, demasiado asiduos y poco respetuosos del horario y de la grada. Íñigo, como siempre, a lo suyo impertérrito.

Lo realmente duro fue con las terciarias dominicas del convento de ‘Los Ángeles Viejos’, comidilla de la ciudad, porque allí muchas monjas tenían un novio por lo menos, se decía. Inés Pujol –o Pascual, por su segundo marido–, la mujer que tenía acogido a Ignacio en su casa, lo comentó, y el santo caballero, mirando por la honra de aquellas mujeres encerradas no siempre por su vocación y voluntad, emprendió una tanda de visitas diarias, plática o sermón incluído, hasta que las hizo recapacitar.

¡Y cómo! Una partida de galanes desairados y frustrados deciden hacerle un escarmiento. Una tarde, cuando Íñigo volvía de su buena obra, un negrazo esclavo le sale al paso, lo acorrala en un rincón y a golpes de vergajo lo dejó por muerto.

Todo esto lo contará Juan Pascual, el hijastro de Inés. Como también la llorera de su madrastra, cuando unos molineros le llevaron el herido a casa. Y así termina, no menos quijotescamente, su anécdota el buen Juan: «Visitóle en mi casa lo mejor de Barcelona, así de damas como de caballeros, y todos le agasajaron infinito.» [4]

La ‘íñiga’ Inés, toda pesarosa, instaba a su molido huésped a no poner los pies nunca más en los Ángeles. «¿Y qué cosa más dulce para mí, que morir por amor y honor de Cristo y por mi prójimo?» En verdad, que daba gusto oír a semejante hombre. Por suerte, lo de morir no hubo lugar, porque Íñigo dio por terminada su primera formación en Barcelona para perfeccionarse en Alcalá.

Tras el inciso, volvamos ahora al Peregrino en su primera salida y jornada.

Donde el lector o la lectora verá lo que en el texto y figura se contiene

Íñigo, el menor de los Loyola, rompe de hecho con el mayorazgo de la familia, y con el cerebro cargado de lecturas sacras y profanas emprende su primera salida de la casa solariega. Primera etapa: Montserrat. Allí piensa armarse caballero andante espiritual, tras velar sus armas y dedicarlas a la Virgen.

Al efecto, lleva consigo en una mula o cuartago su armadura vestigial: una espada y una daga. Pero lleva también recado de escribir, porque sabe hacerlo y es calígrafo. Escribe y escribirá en su vida muchas cartas, miles de cartas, a personas de su interés, por los motivos más diversos, sin desdeñar el sablazo cuando la necesidad lo pida.

Lleva también muy envuelto un libro en blanco de buen papel, donde va escribiendo despacio lo que se le ocurre de provecho para su nuevo camino interior, con buena letra y hasta con tintas de colores, según materias. Es el embrión de su primera obra maestra, los Ejercicios espirituales. (La otra serán las Constituciones de la Compañía.)

Por el camino se merca un hábito de peregrino, auténtico disfraz o adefesio, compuesto de túnica talar de saco, bordón de palo y calabacilla. No es impostura, porque su idea es viajar a Jerusalén, y surte el efecto de poder pedir limosna sin buscarse problemas.

Aquél avío cumple además para Íñigo la supuesta función de ocultar su personalidad y humillarle, aunque la realidad será que llame la atención de la gente. Y siendo como es persona bastante conocida aquí y allá, todo el mundo termina sabiendo que Loyola, o se ha vuelto loco, o va para santo.

En cuanto al bordón, era casi necesario para su pierna, muy resentida. Muchos peregrinos lo usaban también como espanta perros. No sospechaba que pronto tendría para él una utilidad casi olvidada desde los Padres del Yermo: espantar al demonio.

El Peregrino ya conocía Montserrat, y era conocido de este monasterio, metido a viva fuerza en la reforma de San Benito de Valladolid. En Montserrat dos comunidades paralelas, catalana y castellana, se llevaban a matar, o dicho más piamente, vivían en conflicto interno, mientras de puertas afuera se guardaban las apariencias hasta cierto límite.

Además de velar sus armas y hacerlas colgar en la iglesia como exvoto, el Peregrino hace y repite una y otra vez confesión general por escrito, sin quedar satisfecho, porque ya apunta su obsesión perfeccionista, escrupulosa. Él, que tan aplomado ha sido siempre.

Recibe consejo espiritual, que tampoco le satisface; y lo que aprecia más, cierta orientación de lecturas para su método. En esta etapa, Íñigo procura ponerse al corriente de la literatura espiritual en boga, hasta donde se lo permite su desconocimiento de las lenguas.

Manresa

Tras esto, el Peregrino baja a Manresa por breve tiempo, que se alargará en varios meses. La pequeña y bonita ciudad del río Cardoner es el verdadero punto de partida de su carrera mística, la cuna de su método, los Ejercicios.

Y por supuesto, en Manresa se convierte en espectáculo viviente y semoviente.

‘El hombre del saco’ (l’home del sac): así llama la chiquillería al tipo raro, del que diz que si era caballero de mucha cuenta y mucha renta, aunque ahora es sólo un mendigo cojo y desaseado.

¿No era una de su fantasías medirse con los santos atletas? Pues esta vez –como bien sospechó Villoslada– le toca el turno con san Onofre, el anacoreta egipcios que cuando le vio san Pafnució le huyó, tomándole por una alimaña [5]:

«No comía carne, ni bebía vino, aunque se lo diesen… Y porque había sido muy curioso de curar el cabello, que en aquel tiempo se acostumbraba, y él lo tenía bueno, se determinó dejarlo andar así, según su naturaleza, sin peinarlo ni cortarlo, ni cobrirlo… Y por la misma causa dejaba crecer las uñas de los pies y de las manos, porque también en esto había sido curioso.»

Otras extravagancias, sin embargo, recuerdan más las tentaciones de San Antonio:

«Le acaeció muchas veces en día claro ver una cosa en el aire junto de sí, la cual le daba mucha consolación, porque era muy hermosa en grande manera. No devisaba bien la especie de qué cosa era; … le parecía que tenía forma de serpiente, y tenía muchas cosas que resplandecían como ojos, aunque no lo eran. El se deleitaba mucho en ver esta cosa… ; y cuando aquella cosa le desaparecía, le desplacía dello.» [6]

Una bonita serpiente que daba gusto verla... ¿Qué diantre podía ser? Ni idea. Hasta que, tras aquella otra iluminación espléndida del río Cardoner (ya mencionada, que «duró un buen rato», en que por ciencia infusa aprendió de golpe más que todo lo asimilado luego «en todo el discurso de su vida»), dice que se puso de rodillas a dar gracias a Dios ante una cruz cercana,

«y allí le apareció aquella visión que muchas veces le aparecía y nunca la había conocido, es a saber, aquella cosa… muy hermosa, con muchos ojos. Mas bien vió, estando delante de la cruz, que no tenía aquella cosa tan hermosa color como solía; y tuvo un muy claro conoscimiento, con grande asenso de la voluntad, que aquel era el demonio; y así después muchas veces por mucho tiempo le solía aparecer, y él a modo de menosprecio lo desechaba con un bordón que solía traer en la mano.» [7]

Conocemos también sus dudas sobre el futuro, sus escrúpulos y miedos, su idea del suicidio:

« Le venían muchas veces tentaciones con grande ímpetu para echarse de un agujero grande que aquella su cámara tenía… Mas conociendo que era pecado matarse, tornaba a gritar: «¡Señor, no haré cosa que te ofenda!»

Con semejante plan de vida, no puede extrañar que «con ser al principio recio y de buena complexión, se demudó totalmente cuanto al cuerpo» (Laínez). En consecuencia, hubo división de opiniones sobre la santidad o locura de aquel ermitaño y troglodita del Cardoner, ‘el hombre del saco’. O ‘el hombre santo’, que replicaban sus fans, laicos y clérigos, pero sobre todo la clientela femenina que allí empezó a reunir: les ‘íñigues’.

En Manresa

«le seguían los ojos de todo lo mejor de la ciudad, y en particular de mujeres honradas, casadas y viudas, que de noche y de día andaban tras él con la boca abierta, muertas por oír las pláticas espirituales que siempre decía, y por ver las buenas obras que hacía» (Juan Pascual) [8].

En los meses (once, tal vez) de Manresa, su primera protectora y discípula, la viuda Inés Pascual, le remite primero al hospital o albergue de Santa Lucía, luego a los dominicos y por último a varias casas de viudas. No vio prudente recibirle en la suya de allí, pero no por el qué dirán, sino «por los reparos de sus propios parientes, con quienes andaba en pleitos» [9] Luego, en Barcelona, será diferente, como ya vimos que le tuvo en casa con el hijastro.

En Manresa sitúa el Peregrino también su encuentro y trato, que ya conocemos, con otra mujer de más relieve, pero no en plan de discípula sino de maestra: la citada ‘Beata del Barco’. El padre Villoslada, aunque transcribe el pasaje correspondiente de la ‘Autobiografía’, no la identifica o no quiere saber nada de ella. De hecho, sor María de Santo Domingo ni siquiera figura en su nomenclátor.

(Concluirá)

__________________________________________

[1] Esteban de Garibay, ‘Discurso de mi vida’. Bilbao, Servicio Editorial UPV, 1999. Cfr. J. Moya, ‘Esteban de Garibay: Un guipuzcoano en la Corte del Rey Felipe’. Bilbao, RSBAP, 2000. Garibay llama a su relato autobiográfico (o ‘Memorias’) «discurso de mi vida» (O. cit., libro 1, tít. 1; ed. cit., pág. 43; la misma expresión de Loyola, «discurso de su vida», en tercera persona (Autobiografía o Relato del Peregrino, 30).

[2] Carta de 1547; cit. por G.-V., pág. 95.

[3] También se ha pensado en Catalina de Austria, la bella y jovencísima hija de Carlos V. Respecto al convento de Madrigal, EGH padece aquí un lapsus llamándolo «de Santa Clara» (pág. 103), cuando era de Santa María de Gracia y de monjas agustinas, como bien puso él mismo (pág. 52).

[4] Recoge la historieta el padre Villoslada, que primero ha dicho, al presentar a Juan Pascual (p. 205), «que en su primera vejez le fallaba la memoria»; y el relato que dio de la entrada del santo en Manresa lo califica de «inverosímil y novelesco» (p. 206). En efecto, «los testimonios procesales en orden a la beatificación o canonización de un sujeto siempre son muy sospechosos»; «testigos generalmente ancianos, que hablan de oídas o recogen rumores populares». Sí, padre; pero diga también, testigos debidamente trabajados y aleccionados por los postuladores, en este caso jesuitas o jesuíticos.

[5] García-Villoslada, pág. 210, nota.

[6] Autobiografía, 19.

[7] Autobiografía, 31. El paralelo antoniano es más explícito luego, de viaje a Jerusalén: «En todo este tiempo… parescíale que vía una cosa redonda y grande, como si fuese de oro, y esto se le representaba» (Autobiografía, 44; cfr. ‘Vida de san Antonio’ por san Atanasio, 11-12 : visión de una bandeja de plata (imaginaria), seguida de visión de piezas de oro (reales) en su viaje por el desierto.

[8] En G.-V., pág. 209.

[9] Ibíd., pág. 208.

Asombrada estoy de las similitudes que hay en esta historia de la faceta mujeriega, quizás a su pesar, o no, de San Ignacio con la adoración que profesan muchas mujeres modernas por todo tipo de charlatanes, que en forma de gurús, yoguis o sicólogos de baratillo formas cortes de adoradoras que de paso, les solucionan las necesidades de todo tipo a los mendas.

ResponderEliminar¿Es que no hay nada nuevo bajo el sol?

Ayer me llamó un amigo con el que comparto ancestros azpeitiarras, contándome un chiste bastante malejo, pero con la gracia de la circunstancia de la fecha:

ResponderEliminarEn llegando las fiestas del pueblo, una señora de Azpeitia le escribe una urgente nota a su modista:

"Estoy sin ropa. San Ignacio encima. ¿Que hago?"

________________________________

¿Hay neverra en esta nave?

Profesor Belosticalle

ResponderEliminarAnte todo, Muchas Gracias ; otro capítulo estupendo.

Después de leer lo que decía Anónimo de Las Íñigas en el capítulo anterior, he estado esperando a ver si se asomaba algún señor a escribir, pero nada. Habrá que aceptar lo de ser "Íñiga", ¡Que remedio ! Y aceptar también lo de que cuando vean a muchas chicas, los chicos se escapen por piernas...

¡ Serán acomplejaos !

Pero yo tenía una observación respecto de este capítulo de hoy : ¿ Por qué será que los que quieren convertirse en santos, lo primero que hacen es dejar de peinarse, de cortarse las uñas y de lavarse ?

Yo creo que esa frase "en loor de santidad", la entienden mal al principio, y creen que es "olor de santidad", y lo equiparan al mal olor, y se piensan que para ser santo hay que oler mal.

Afortunadamente, hoy día ya no pasa lo mismo. Y si uno visita conventos de clausura actuales, ese olor agarbanzado de antaño , y los hábitos llenos de lamparones han desaparecido, y huele incluso bien, las celdas están ventiladas, hay duchas con agua caliente, etc.