Decíamos ayer:

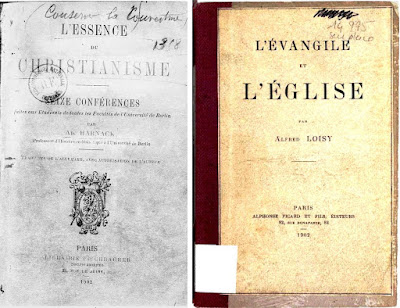

El libro de Alfred Loisy, El Evangelio y la Iglesia, apareció en otoño de 1902. El verano siguiente (julio 1903) moría de vejez León XIII, con 25 años de pontificado, en los que tuvo tiempo de ejercitar su gran afición a escribir encíclicas en latín elegante. Entre las 86 que publicó, hubo algunas generales de gran relieve en su tiempo, como la famosa Rerum novarum (5 mayo 1891) sobre la ‘cuestión social’ obrera, aunque enfilando también la ‘cuestión socialista’ sobre la propiedad privada. Otras fueron encíclicas particulares, dirigidas a estados (dos de éstas al Imperio Austrohúngaro), o bien a corporaciones, etc.

Entre estas últimas leoninas es de recordar la sonrojante Quarto abeunte saeculo (16 de julio 1892), a los obispos de España, Italia y ambas Américas, ‘Al cumplirse al IV Centenario’ del descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón. Documento cuya visión ítalo-patriotera de la gesta es un insulto a la inteligencia histórica; y eso a pesar de la pretensión historicista de la encíclica: «para celebrar dignamente y en armonía con la verdad histórica, las solemnidades colombinas.[1]

Volviendo a las encíclicas generales de León, nos fijamos en las dos de mayor alcance para la ‘cuestión bíblica’, en el contexto del pensamiento cristiano. Una fue sobre la vuelta a Santo Tomás y la Suma Teológica; la otra, sobre los estudios bíblicos.

A mediados de siglo, los planes de estudios eclesiásticos en seminarios y universidades católicas malvivían de las rentas del escolasticismo ortodoxo en salmuera, sin más aplicación práctica que aprobar exámenes. En los años 60 del mismo XIX, y como reacción contra los sistemas filosóficos ‘modernos’ basados en la crítica del conocimiento, surge un movimiento para recuperar la escolástica, nunca perdida, y ‘restaurarla’ en su versión tomista ‘genuina’. Eran tiempos muy restauradores, y las restauraciones del románico y el gótico en arquitectura pueden dar idea, a los no iniciados en filosofía, de lo que fue la neoescolástica o el neotomismo como creación, en parangón con los respectivos neo- del románico y el gótico.

En pleno entusiasmo, un brioso León XIII se estrena en este campo con su encíclica Aeterni Patris (4 agosto 1879), precisamente ‘Sobre la restauración de la filosofía cristiana según la doctrina de Santo Tomás de Aquino’. Consagrado desde entonces como «la filosofía perenne» –frente a tanto sistema moderno cambiante–, el tomismo filosófico se reafirmaba más que nunca como el arte de pensar en católico, con la Suma Teológica como norma.

¿Algún problema? Pues hombre: Tomás de Aquino fue un animale theologicum, para el que la Filosofía era subsidiaria y servicial de la Teología. Philosophia, ancilla Theologiae, era la consigna. Con ella, los teólogos se hicieron los amos de las universidades, por encima de las otras facultades (Artes, Derecho, Medicina etc.). A propósito, Loisy anotaba con ironía[2]:

La Teología controla y regula la exégesis bíblica; porque, como dice Tomás de Aquino[3]:

La Teología no recibe sus principios de las demás ciencias, sino directamente de Dios por la revelación, pues si dependiera de las otras ciencias, estas estarían por encima de ella. Por el contrario, es la Teología la que se sirve de ellas como de sus subalternas y servidoras.

A propósito: esa tesis de Santo Tomás al principio de la Suma Teológica viene ‘demostrada’ con este texto bíblico: Envió a sus criadas a invitar gente al palacio (Proverbios, 9: 3). La Sabiduría se ha construido un palacio, y para el banquete inaugural envía a sus criadas a hacer el reclamo. Doña Sapiencia es la Teología, y las demás ciencias son sus criadas. El lector mosqueado se pregunta si va en serio, si la cita quiso decir eso. Tomás sonríe, porque lo ha visto venir y tiene preparado el artículo siguiente de la Suma:

Art. 6. Si esta ciencia [la Teología] es la Sapiencia.

Tomado en serio sería irritante, siempre la Biblia por los pelos. Con humor, la cosa cambia. Y aquí aprovecho para invitar a la Suma Teológica como libro jocoserio, lleno de ocurrencias, sorpresas, acertijos que entretienen tanto como invitan a pensar. Porque el mismo Tomás –o quien sea el inteligente autor del monumento [4]– en el prólogo dijo que estaba pensada y escrita para jóvenes escolares, no para maestros:

«Es nuestro propósito e intención en esta obra transmitir los conocimientos pertinentes a la religión cristiana de la manera adecuada a la instrucción de los principiantes.»

No es esta la primera vez que recomiendo una lectura del Divus Thomas en plan relajado; no como los fanáticos ceñudos que explotan la Suma Teológica como máquina de pensar y sustituto de su cerebro. Me remito en este blog al artículo ‘Tomás de Aquino y clones humanos’ (2013), a propósito de un encuentro con Francisco J. Ayala, que como gran biólogo y a la vez traductor de la Summa al español, me hablaba de ‘amusement’.

Gran pensador Tomás de Aquino, quién lo duda. Pero vivió en el siglo XIII, y para las preguntas del atribulado XIX, con eso está dicho todo. La encíclica y su aplicación inevitable fue el virus pandémico que provocó como rechazo una tormenta de respuestas dispares, englobadas luego en un supuesto movimiento heterodoxo, que se bautizó ‘modernismo’.

|

| León XIII sobre su tumba en Letrán |

Otra encíclica del mismo papa León XIII fue la Providentissimus Deus (noviembre de 1893), sobre la Biblia y su estudio «conforme a las necesidades de los tiempos presentes», aunque sin rozar apenas la dichosa ‘cuestión bíblica’, salvo para denostar a sus investigadores, pues (decía el papa[5]):

«no estamos dispuestos a tolerar que esta fuente de la revelación católica [sic] sea enturbiada en lo más mínimo, tanto por aquellos que con audacia impía atacan abiertamente la Sagrada Escritura, como por los que a cada paso levantan novedades engañosas e imprudentes.»

La Providentissimus es interesante sobre todo por un párrafo central estupendo, sobre la manera como sucedió la inspiración divina de los textos bíblicos a los hagiógrafos o escritores sagrados, cuyos libros «tienen por autor a Dios».

Por tanto, el hecho de que el Espíritu Santo se haya servido de hombres como instrumentos para escribir no tiene la menor importancia, como para admitir que a estos escritores inspirados, ya que no al Autor principal, se les pudiera haber deslizado error alguno.

Porque Él, de tal modo les excitó y movió con su influjo sobrenatural para que escribieran, y de tal modo les asistió mientras escribían, que ellos concibiesen rectamente todo y sólo lo que Él quería, y lo quisiesen fielmente escribir, y lo expresasen adecuadamente con verdad infalible. De no haber sido así, Él no sería el autor de toda la Sagrada Escritura.»

Rotundo párrafo –y más en latín–, que generaciones de seminaristas recitaron de coro.

«Pero hombre, señor Papa, que no es eso» –protestaban los aludidos– «Nosotros no discutimos cómo Dios inspiró la Biblia, sino lo contrario: cómo pudo la Biblia ser palabra de Díos, con tanto error manifiesto y mentiras de todo tipo sobre quiénes la escribieron: Moisés, Salomón, Daniel, etc.»

Coincidencia, el mismo mes de noviembre, pocos días antes de aparecer la encíclica Providentissimus, Alfred Loisy había publicado en su boletín personal L’Enseignement biblique su lección de clausura del año 1983 en el Instituto Católico de París. Su tema era , precisamente la ‘cuestión bíblica’ y en particular la inspiración de las Escrituras y sus autores. Obviamente él era uno de los atrevidos criticados por el papa, vistas las cinco conclusiones de su nueva lección-artículo:

1. El Pentateuco (los Cinco Libros de Moisés) no se puede atribuir a Moisés.

2. Los cinco primeros capítulos del Génesis no son historia propiamente dicha de los orígenes del mundo y de la humanidad.

3. El Testamente Nuevo y el Viejo no tienen el mismo valor histórico.

4. La doctrina religiosa de la Biblia ha tenido un desarrollo real.

5. Los escritos bíblicos están sujetos a las mismas limitaciones que los de los demás autores del mundo antiguo, incluidas las opiniones y errores humanos.

En suma: La cuestión de si hay o no errores en la Biblia no la resuelve el dogma de la inspiración, pues hay cuestiones de hecho que son de carácter científico o histórico, no teológico.

Vamos, como si Loisy, para preparar la que sería su última clase en el Instituto, hubiese tenido acceso al borrador de la encíclica que, sin nombrarle, le condenaba. Por lo mismo, él fue duro con el anciano pontífice: «Un viejo infatuado de su poder absoluto, dispuesto a zanjar cuestiones en que nada entiende, fiado en un teólogo que tampoco entiende más». Para Loisy, según sus informes, León XIII era «en todo muy cerril y muy irritable, con el que no convenía abordar cuestión alguna directamente». Justo lo contrario de su secretario de Estado el cardenal Mariano Rampolla (1843-1913), «amable, atento, un hombre bueno y santo, deseoso del bien de la Iglesia»[6].

Por fortuna, el mismo Loisy tuvo un juicio más ponderado, benévolo incluso en parte, sobre la psicología del papa León en aquellas dos encíclicas y en su actuación general de gobierno[7]:

«Se equivocaría por completo sobre las intenciones de León XIII quien conjeturase que a conciencia había formulado un programa inaceptable para la razón docta. Él no sabía muy bien qué era eso de la razón docta, ni sospechaba mayormente lo que ésta podía legítimamente exigir. Confiado en su infalibilidad ignorante, el papa creía haber hecho una obra meritoria de luz y de tolerancia. Se había prohibido a sí mismo condenar personalmente a ninguno de los innovadores que le fueron denunciados, y algo de esa moderación (por otra parte, más prudente que generosa) supo mantener hasta su muerte…

El papa se creía en regla con la ciencia, que él desconocía por completo, repitiendo las recetas de la vieja teología, que conocía un poco mejor… León XIII ha hecho por la ciencia de la Biblia exactamente lo mismo que antes hizo con la filosofía religiosa: cerrar con más hermetismo una puerta que él, por su parte, se figuraba haber entreabierto, justo lo necesario, a las mejores corrientes del siglo… Con toda su afición declarada a las elegancias de la prosa y poesía latinas, entendía muy poco en las cosas del espíritu, creyendo que las podía guiar mediante consigna autoritarias, lo mismo que hacía, o lo procuraba, en la política eclesiástica.»

Aquella coincidencia fue la gota crítica, y la ocasión de forzar a Loisy a dimitir del Instituto Católico para retirarle, como vimos, a la capellanía del Colegio femenino de monjas en Neuilly.

Pero el escándalo no tenía vuelta atrás. Las dos encíclicas doctrinales de León XIII –la Aeterni Patris de 1879 y la Providentissimus Deus de 1893– ahí quedaban como una pareja de bonitos platos a juego, el uno contra el otro: dentro, atrapada la verdad ortodoxa; fuera, el pensamiento libre, o pensamiento a secas, con sus aciertos, dudas y equivocaciones.

Y como ni a pares las encíclicas bastaban para calmar el hormiguillo de los espíritus inquietos, el anciano papa aplicó su lema favorito: ‘a nueva cuestión, nueva comisión’.

Ya se sabe que no hay como las comisiones para enquistar problemas. León creó una de las que solía, del más alto nivel, formada por unos cuántos cardenales más o menos impuestos en el tema, que para el caso era la ‘cuestión bíblica’. La Pontificia Comisión Bíblica (PCB) nació el 30 de octubre de 1902. Nueva coincidencia, por aquellas fechas estaba en prensa el ‘petit livre’ de Loisy, que saldría en noviembre.

Pretender colar Loisy su libro como un manual de autoayuda para católico perplejos era abusar de la inteligencia conservadora. La acogida fue ruidosa y muy pronto varios prelados lo prohibieron, empezando por el arzobispo de Paris, cardenal François Richard. Esta primera condena, sin excomunión del autor, pareció suficiente al entorno que asistía al ya terminal León XIII, nunca proclive a las condenas personales e incapaz, a sus 92 años, de tomar cartas en asunto tan difícil y tan extraño a sus ideas y directrices sobre el estudio de la Biblia.

De cómo el Espíritu Santo, valiéndose del Imperio Austrohúngaro, cambia algo para que todo siga igual

En aquel tiempo, el Imperio Austrohúngaro daba mucho que hablar. Con su disolución, en 1919, también la palabra vino a menos. Precisamente para evitar su extinción el genial García Berlanga discurrió meterla en todas sus películas. El cónclave eclesiástico de 1903 le habría dado a él y a Rafael Azcona tema y guión para una buena, con lo austrohúngaro sin esfuerzo.

|

Mons. Sarto con tupé |

El cónclave fue complicado, sobre todo y nada menos que por un veto imperial austrohúngaro (para gozo travieso de don Luis). Y aunque las historias de cónclaves siempre inspiran reserva, la negativa pertinaz del cardenal Sarto a su elección habría sido una de las más firmes en la historia de ese sistema electivo.

Hacer algún dengue a la tiara queda elegante y es casi de rigor. Es como si el Espíritu Santo pidiese al cónclave:

– Nolentes quaerimus. (Se busca involuntariado.)

Resistencias casi todas de cumplido. Sin exagerar, no la fastidiemos: lágrimas de cocodrilo, sofocos que luego se pasan en la pequeña sacristía de la Sixtina con su diván y reclinatorio, más alguna infusión botánica para que el augusto electo se serene… La negativa de Sarto a ser papa habría sido otra cosa, más parecida a un berrinche, de modo que algunos colegas se la tomaron en serio, como renuncia sincera e irrevocable.

‘El que entra al cónclave como papa sale como cardenal’. Rampolla parece que entró como papa, y nadie diría que el fatídico supuesto iba a tener razón contra candidato tan firme. Se votaba dos veces al día. El tercer escrutinio, la mañana del 1º de agosto, tuvo como ganador a Rampolla con 29 votos sobre un total de 64; cuando he aquí que el cardenal de Cracovia se pone en pie y lee un papel manifestando, como súbdito del Imperio Austrohúngaro, que su gobierno ha vetado la elección del cardenal Rampolla, sin dar explicaciones.

El afectado rompió el silencio para protestar en perfecto latín:

–Me duele mucho esta herida grave a la libertad de la Iglesia. Por lo que a mí respecta, me habéis alegrado el día. Nada más grato ni más gracioso podría sucederme.

Los cardenales corearon la protesta por la injerencia, aunque de hecho la acataron. Y por más que el escrutinio de la tarde favoreció a Rampolla con un voto más que por la mañana, hasta sumar 30, fue despedirle de consolación. Sarto, cuyos votos iban en aumento a cada escrutinio, creyó llegado el momento de decir basta:

–¡He dicho que soy indigno, que soy incapaz! ¿Cómo tengo que repetirlo? Por el amor de Dios, ¡¡olvídenme!!

Tanta firmeza –anotaba el avispado cardenal Gibbons, de Baltimore– tuvo el efecto de llamar la atención de los conclavistas hacia la persona de aquel colega, para los extranjeros un desconocido[8]. De hecho, cuanto más rehusaba más votos reunía, y cada motivo que alegaba para que no se fijasen en él era una pista nueva para elegirle. Porque en verdad, de haber ambicionado Sarto la tiara, no habría tenido estrategia mejor: Nolentes quaerimus.

El Cardenal Decano se alarmó. Merry del Val –el que luego será secretario de Estado bajo Pío X–, como secretario del cónclave recibió el encargo de explorar a Sarto, por si era realmente inútil votarle. Merry, que no era cardenal, le encontró en una capilla rezando, hecho un mar de lágrimas:

–Monseñor, decidle al cardenal Decano que me haga la caridad de olvidarse de mí.

–Valor, eminencia, el Señor os ayudará.

«Era la primera vez que me acercaba a él, y me sentí como en presencia de un santo.»

Resistencia lacrimosa, dramática, para una rendición más bien cómica. Porque Sarto finalmente dijo que no podía aceptar ser papa, porque para viajar al cónclave había comprado billete de ida y vuelta. Además, había dado su palabra desde el tren, al despedirse: «Vivo o muerto, volveré a Venecia» .

Objeción tan terminante en realidad descubría el talón de aquel Aquiles terco: su pavor a viajar en tren. Debilidad que uno de sus amigos y muñidores en la elección aprovechó hábilmente. El santo cardenal de Milán, Andrés Carlos Ferrari –el que, por cierto, pronto le sería denunciado por modernismo– le recordó al colega Sarto la responsabilidad tremenda de su negativa. En ayuda de Ferrari vino el cardenal Francisco Satolli, con un argumento que parecía broma y resultó efectivo. Le recordó a Sarto la historia de Jonás, el profeta que no quiso serlo, y para no ir a predicar a Nínive se hizo a la mar en dirección contraria, rumbo a España; hasta que le tragó la ballena que le devolvería a su ribera:

–De Roma a Venecia no hay ballenas, cierto. Pero Dios sabe cómo castigar al desobediente, pues seguro que Satán ya le ha ido con el cuento de lo que todo el mundo conoce aquí abajo: el miedo del Patriarca de Venecia a los medios de transporte modernos. ¿No sería cargo de conciencia por toda la eternidad, que en vuestro viaje que vos decís de vuelta y yo digo de huida, ocurra un accidente ferroviario? Recordad el desastre de Castel Giubileo, con cientos de víctimas inocentes. O peor aún, que todos mueran y sólo vos, Sarto, seáis preservado por la Providencia para devolveros a vuestro puesto en Roma. ¿Qué no dirían los periódicos enemigos de la Iglesia?

–¡Ay, por favor!, no me digáis esas cosas que me hielan la sangre…[9]

La prensa anticlerical (otro de los cocos del papable), más la vuelta en tren; total: «Habemus papam».

El 3 de agosto por la tarde, con 35 votos, Sarto estaba resignado a ser papa. El 4 por la mañana con 50 votos ya lo era. «Había entrado a la Sixtina con el rostro irreconocible, llevando en los ojos las lágrimas de la agonía… Al oír el resultado, tembloroso y sudando a mares dijo:

– Ya que no es posible que pase de mí este cáliz, sea lo que Dios quiere.

– Esa no es respuesta para el caso, Eminencia. ¿Aceptáis, o no?

– Acepto.

– Vale. ¿Cómo queréis ser llamado?

– Dado que los papas que más han sufrido este siglo por la Iglesia se llamaron Pío, tomaré este nombre.

Tenía el aire de un condenado a muerte, afirman testigos que le contemplaron en aquel momento».

Sarto eligió llamarse Pío en honor a su admirado Pío IX, el papa del Syllabus o compendio condenatorio de los «errores modernos» (1864), y el papa del ‘Papa infalible’ (1870), el más moderno de los dogmas.

La elección del nuevo papa vino acompañada de prodigios augurales, a la manera etrusco-romana. Así el 3 de agosto, ya resignado Sarto al sacrificio, el escrutinio de tarde confirmaba su mayoría con 35 votos, insuficientes pero seguros. Pues bien,

«poco antes de cantarse este resultado que presagiaba la victoria de Sarto, su paje conclavista al entrar en el apartamento del cardenal vio en la ventana posada una paloma blanca.»[10]

El 4 de agosto, a las 11 horas 45 precisas por el gran reloj de la Basílica Vaticana, mientras la multitud aclamaba al nuevo papa,

«en el mismo instante lejos de allí, en Crespano del Grappa, rincón tranquilo de Venecia, se producía un hecho extraño. En el Instituto de la Hermanas de María Niña se vio una multitud de golondrinas que con alegres chillidos entraban y salían de una habitación. Era la misma que había ocupado el cardenal Sarto en algunas ocasiones.»

« La cosa pareció tan maravillosa –refiere un testigo no sospechoso–, que las hermanas tomaron nota inmediatamente, mientras la población del entorno acudía, buscando alguna explicación del fenómeno. Muy pronto se aclaró todo, con la noticia de que el cardenal- patriarca Sarto había sido elegido papa.»[11]

La elección de Sarto en vez de Rampolla fue para Loisy el aviso de dejar toda esperanza.

Pío X era hombre de una integridad personal probada, vaya eso por delante. Buen estudiante, su currículo eclesiástico le proporcionó una base cultural sólida y práctica, aunque estrecha. Dotado de inteligencia natural comprensiva, suplía en buena parte su carencia de formación académica; y como no era en absoluto un talento especulativo ni un intelectual, se hacía fuerte en en una ortodoxia clerical conservadora integrista acrítica, que para él se identificaba con el buen sentido común. Es muy posible que la convicción de poseer el don de la infalibilidad le llevase a sentirse no ya más seguro, sino agresivo y autoritatio, con propensión a la teocracia católica. «Basta che la testa l’abbia il Papa», cortaba a en seco a sus colaboradores si se metían a consejeros. A la democracia cristiana siempre la miró con ojo avieso, por ‘democracia’ y por ‘cristiana’, en el sentido de impaciente de la tutela de la jerarquía (a diferencia de su bienamada Acción Católica).

En todo caso, por carácter, su conservadurismo no era a la defensiva sino combativo, y eso explica el éxito de este papa como líder del mundo católico en tiempos muy difíciles. Su personalidad era fuerte, aunque con puntos flacos, como se reveló sobre todo en su crisis tan extravagante durante el cónclave.

Consciente de sus limitaciones, inexperto en diplomacia, su primer cuidado fue procurarse un secretario de Estado de su confianza en una de las personas mejor preparadas para el cargo en toda la curia: el joven obispo español Rafael Merry del Val Zulueta (1865-1930), el mismo que fue secretario del cónclave y que le ayudó en lo más agudo de su crisis. Para Sarto, primer hombre del pueblo tras una serie de papas aristócratas, poner a sus órdenes directas al presidente de la Pontificia Academia de Nobles Esclesiásticos, en lo humano acariciaba el orgullo de su ego plebeyo.

Pío X, que admiraba y envidiaba a Merry por su don de lenguas y sus contactos internacionales, le nombró de inmediato secretario de estado sustituto –cesante automático el siciliano Mariano Rampolla–, hasta el consistorio de 12 de noviembre en que lo hizo cardenal y pudo confirmarle en la plenitud del cargo. En él se mantuvo hasta la muerte de Pío (1914). Entonces el nuevo papa Benedicto XV lo recolocó al frente de la Inquisición o Santo Oficio. Fue la némesis de Rampolla[12], no sin toque de ironía, porque en verdad Merry del Val era más cerrado integrista que el propio Pío X, y a él se culpó en buena parte por la mala gestión eclesiástica de problemas de gran calado humano, como la relación de la Santa Sede con Francia, o el Modernismo.

En el haber de Pío X está la elaboración del Código de Derecho Canónico. Cualquiera que se haya asomado al maremágnum del Corpus canónico antiguo y sus adminículos –«carga para una gran recua de camellos», por hablar sólo en cuantitativo– entiende el apremio de una codificación racional, cuyo modelo en la época era el Código Napoleón.

Merry del Val quiso hacer creer que la idea del Codex le vino al nuevo Pío X por inspiración en una de sus primeras noches de insomnio; pero hay explicaciones no menos convincentes y más verosímiles. Me quedo con la que oí de un buen especialista, Rafael Pérez González (1901-1993), agustino conocido como ‘el último Abogado del Diablo’ y que de joven vivió muy cerca de los hechos y de las personas[13].

Pero tenía que meterse y lo hizo, a su manera: más dogma que cerebro y más autoridad que humanidad. Y lo mismo que Sarto en sus mocedades fue buen jinete, y a la vez medroso del ferrocarril, ese engendro inquietante del progreso moderno, ahora de papa cabalgando a lomos del ‘Buey Mudo’ –Tomás de Aquino con su Suma Teológica– entró en pánico ante el Modernismo, «suma y compendio de todas las herejías» y «enemigo sistemático de toda verdad». Y para este papa que leía el francés (aunque apenas lo hablaba), el Modernismo se hizo carne humana en Mr. l’abbé Alfred Loisy.

El año I del Pontificado de Pío X, en el día primero del mes segundo (1 de octubre 1903), la Serpiente Antigua o Dragón Apocalíptico puso tres huevos a manera de libros. Uno decía, En torno a un librito, el otro, El Cuarto Evangelio, y el tercero, El Discurso en la Montaña. Aquella Nochebuena Loisy sería obsequiado por el Santo Oficio y la Congregación del Índice, de parte del Papa, con un decreto condenatorio que metía dos de los huevos frescos en la cesta de los prohibidos. El del Sermón del Monte se dejó en cuarentena, pues era sólo la muestra de otro huevo mayor sobre Los Evangelios sinópticos que estaba en la overa. Junto con El Cuarto Evangelio y En torno a un librito se condenó también el propio ‘librito’, El Evangelio y la Iglesia, aquel manifiesto ‘modernista’ que ya conocimos. ¡Ah!, y para redondear se condenaba igualmente La Religión de Israel y los Estudios evangélicos. Prácticamente la obra completa del autor. Era un aviso. La excomunión vendría más tarde.

« En 1903-1904, ante la condena de mis libros, para mí la cuestión fue saber si yo debía seguir en la Iglesia; en 1907-1903, ante la condena del modernismo, el caso era saber si yo debía salirme del catolicismo: todo lo demás era sólo ruido y humo.»[15]

Loisy, que no quería ruidos ni humaredas, escribió a Merry del Val (enero, 1904) una carta de sumisión donde condenaba todo lo que hubiese de reprochable en sus libros, reservándose sus derechos de conciencia y de opinión como historiador. Se le respondió que con eso no bastaba. Tres veces arregló el texto, y ni por esas; la última versión la envió al papa en persona, pero no hubo respuesta ni acuse de recibo. A fines de marzo cesó como profesor a petición propia, para seguir trabajando por su cuenta.

Años más tarde (1907), retirado Loisy en su pueblo con su familia, llegó la hora de la condena personal. El Santo Oficio emitió el decreto Lamentabili, firmado por el papa (3 de julio 1907) a imitanción del Syllabus de Pío IX –de hecho se conoció como ‘el nuevo Syllabus’–, con un listado de 65 tesis condenadas en materia teológica y bíblica, modernistas de hecho o afines, a buen entendedor, porque el gasto lo hacía casi todo Loisy, sin nombrarle ni mentar modernismo. Era el trueno anunciador de la tormenta. La condena explícita y solemne del modernismo teológico tuvo lugar con la encíclica Pascendi (8 de septiembre).

No vamos a disecar este documento, que se autodefine como pastoral-policíaco. Se ha detectado una nueva secta, el modernismo, la más peligrosa de la historia de Iglesia, porque la forman «enemigos de dentro, que con artes enteramente nuevas y con perfidia se proponen enervarla y destruir el reino de Jesucristo. Los modernistas son «un género de hombres el más astuto» (vaferrimum hominum genus); y el modernismo se define como «compendio de todas las herejías». Hasta aquí no nos aclaramos mucho. ¿Quién es y qué piensa y enseña esa gente? Esa es la cuestión:

«Una táctica suya, la más insidiosa, consiste en no exponer jamás sus doctrinas de modo metódico y completo, sino por fragmentos aquí y allá. Por eso dan la impresión de indecisos y fluctuantes en sus ideas, cuando al revés, estas son perfectamente fijas y consistentes.»

Así, como en toda busca y captura, lo primero será montar el retrato robot del perfecto modernista, para su distribución por todas las comisarías de la Iglesia católica. Es lo que va a hacer el papa en la primera parte de la encíclica.

Pero la cosa no es tan sencilla, porque

«ante todo, es de advertir que cada modernista reúne en sí variedad de personajes: filósofo, creyente, apologista, reformador.»

El papa, o su escribidor, estaba pensando posiblemente, no en algún modernista concreto, sino en Leopoldo Fregoli (1807-1936), el famoso cómico romano, consumado transformista que se multiplicaba en escena interpretando a varios personajes con mutaciones en cuestión de segundos. Sea como fuere, ante la imposibilidad de ofrecer ‘el retrato’ del modernista, Pío X –o mejor, su ‘negro’ de la encíclica[16]– se transmuta él mismo en Teofrasto para trazar la descripción de los diversos caracteres o caracterizaciones del delincuente.

Esta parte, lejos de ser entretenida como sería de esperar, se embrolla en términos y conceptos abstrusos, total para referirse a unos sujetos

«faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, impregnados hasta la médula ósea con errores venenosos de libros de enemigos del catolicismo».

«Su filosofía religiosa se basa en el agnosticismo (?). La razón humana no pasa del mundo de los fenómenos… Dios no puede ser objeto de ciencia, tampoco sujeto de Historia… y todo eso es contrario a las declaraciones del Concilio Vaticano (I).»

«¿Cómo pasan del del agnosticismo, que no es sino ignorancia, al ateísmo científico e histórico?... Conózcalo quien pueda [sic]. Los modernistas tienen fijo que la ciencia debe ser atea, igual que la historia; y en la esfera de una y otra sólo admiten fenómenos…»

«El agnosticismo es el aspecto negativo del modernismo; su aspecto positivo es la inmanencia vital. El tránsito de uno al otro es como sigue:... inmanencia religiosa… sentimiento… indigencia de lo divino… sepultada bajo la conciencia, o para emplear un vocablo tomado de la filosofía moderna, en la subconsciencia, donde también su raíz permanece escondida e inaccesible.»

«¿Quiere ahora saberse en qué forma esa indigencia de lo divino… logra por fin convertirse en religión? Responden los modernistas (!).»

«No hemos visto hasta aquí, venerables hermanos, que den cabida alguna a la inteligencia. Pero, según la doctrina de los modernistas, la inteligencia también tiene su parte en el acto de fe; y así conviene notar de qué modo.»

… … … …

De la Pascendi se dijo irónicamente que era «el acta fundacional del modernismo», mientras algunos modernistas y muchos acusados de modernismo o sancionados por ello se buscaban con estupor en el espejo de la encíclica sin reconocerse. No pocos de los ‘venerables hermanos’ colegas del pontífice tuvieron tanta dificultad como la que tuvo el papa mismo para entender aquel retrato o caricatura del enemigo público tan enrevesado que le iba describiendo su teólogo asesor.

Inventar herejías imaginarias no era nuevo. Los pobres valdenses desde el siglo XIII cargaron con todo lo peor: errores, profanaciones, orgías, satanismo. Hasta las brujas volando en escobas o llevadas en brazos de sus demonios íncubos eran de la secta de Valdo, a fe de inquisidores. En el siglo XX habría sido más honesto escribir la Pascendi con citas textuales y con nombres; sólo que así se habría visto que los modernistas heresiarcas no pasaban de la docena, y algunos ni se conocían el uno al otro, valiente secta.

Tampoco era novedad el juicio despectivo del papa a los innovadores. La literatura pontificia sobre los herejes dedica amplio espacio al denuesto, el descrédito y la difamación. El modernismo tenía «dos causas remotas: curiosidad y soberbia». De las causas próximas, una era la ignorancia de la filosofía escolástica tomista, como ya lo había diagnosticado León XIII. ¿De qué sirve una buena encíclica si luego no se aplica? Esto es lo que había sucedido con las dos famosas encíclicas de su predecesor, y lo que Pío X no estaba dispuesto a que pasara con la suya. Ahora bien, si es verdad que todo tiene su lado bueno, y si se admite que una de las causas del modernismo fue la curiosidad científica desaforada, eso daría razón de por qué en España no cuajaron modernistas.

A todo esto, ¿cómo quedaba la ‘cuestión bíblica’? Por ejemplo, ¿existieron Adán y Eva en el Paraíso regado por el Tigris y el Éufrates, brazos de un mismo río, sí o no? Son meras cuestiones de hecho, sin fenómenología, inmanencia vital, subconsciencia ni zarandajas. Pues bien:

«En cuanto a la revelación y los dogmas, nada de nuevo se halla en la doctrina de los modernistas, pues es la misma reprobada ya en el Syllabus, de Pío IX.»[17]

Para ese tipo de preguntas embarazosas ya había otro organismo que algunos llamaban con sorna ‘el Oráculo Vaticano’. Quede para el postre.

Que Pío X no era un intelectual ni un científico ya está dicho. Que le caían mal los intelectuales, no lo creo: como inteligente listo que era les respetaba a su modo y les tenía en cuenta. Su problema fue con el pensamiento libre, indómito a su magisterio dogmático infalible. No quería entender que un pensador o un científico se debe a sus pruebas, como todo hombre a sus convicciones. Su Pascendi se mofaba de los modernistas por llevarse mal con la razón, cuando la razón no era el fuerte argumental del papa Pío. De ahí una actitud simplista sobre la investigación bíblica. El sabio no debía perder tiempo en cuestiones ociosas o raras. Su ciencia debía tener finalidad apologética, buscando argumentos en pro de la ortodoxia. Por eso fue irritante la posición de Loisy con su ‘petit livre’, obra eminentemente apologética, según el autor. Y si hay temas vedados incluso al investigador, mucho más al clero de a pie y a los estudiantes, vamos a verlo.

El verdadero fuerte de San Pío X era lo práctico. De la Pascendi ya nadie se acuerda para averiguar qué fue realmente el modernismo. En cambio, la parte dispositiva no se ha olvidado. Ni se debe; este es el preámbulo:

«La vida del hombre es demasiado corta para tantos conocimientos como ofrece la fuente copiosísima de cosas dignas de conocerse, y a la que apenas es posible tocar con el borde de los labios. Por lo mismo, se ha de templar el ardor de aprender, y atenerse a la sentencia de Pablo: No saber más de lo que conviene, o sea, saber a punto de sobriedad (Romanos, 12:3).

La carrera eclesiástica ya tiene carga bastante de estudios propios de su programa, como para que a los jóvenes se les distraiga del estudio principal y pierdan el tiempo en otra cuestiones. Por eso prohibimos terminantemente que lean prensa diaria, la que sea, o comentarios, por buenos que sean, con cargo de conciencia sobre los directores que no lo eviten.»

Felipe II se conformaba con menos: cerrar a la intelectualidad española la prensa extranjera. Pío X no se fiaba de periódicos ni revistas, los órganos de difusión predilectos del modernismo.

Y ahora viene la traca. Porque, paradójicamente, los ultraconservadores pueden salir innovadores sin darse cuenta. Pío X era consciente. Su lema de pontificado fue ‘Instaurare omnia in Christo’. No, ‘restaurar’, como traducen; instaurare, ‘plantar un poste’ (stauros, palo, cruz). El lema era de san Pablo a los Efesios (1: 10), sólo que donde el griego habla de recapitular o resumir, la Vulgata entiende más bien establecer o fundar, aunque también renovar. Pues veamos una de sus instauraciones.

Desde siempre, la profesión de fe católica fue el Credo. Para Pío X no fue bastante. A los aspirantes sacerdocio y a los sacerdotes con cargo de reponsabilidad les exigió:

“Finalmente que, además de la profesión de fe, presten juramento ante su prelado, según la fórmula adjunta, con nombre y firma.”

El juramento antimodernista (1910, 11 de septiembre) fue una práctica que se alargó demasiado en el siglo XX como rutina, cuando casi nadie sabía ya contra qué juraba. Pío X tuvo su razón defendiendo así su idea de la Verdad Católica basada en la Summa Theologica tomista y el Syllabus errorum de Pío IX. Los castillos de naipes, mejor ni tocarlos.

El oráculo Vaticano

En el libro de las ‘Maravillas de la Ciudad de Roma’ (cap. 18. El Vaticano) se halla esta notable descripción:

«Abajo del palacio de Nerón está un templo de Apolo que se llama Santa Petronila, delante del cual está la Basílica llamada Vaticano, decorada con admirable mosaico de oro y vidrio. Y por eso se llama Vaticano, porque los vates, o sea los sacerdotes, canebant (cantaban) allí sus oficios delante del templo de Apolo.»

Al autor medieval le suenan campanas de que allí hubo un oráculo de Apolo que se expresaba por voz de vates canoros. De ahí también vaticinio, ‘oráculo cantado’. De los vates que adivinaban así habló Tito Livio.

El palacio Vaticano de Nerón estuvo precisamente en la plaza y solar del palacio del Santo Oficio, junto a la Columnata de Bernini y a la izquierda de San Pedro hasta el actual complejo de Santa Mónica, donde los jardines ascendían sobre la muralla Aurelia.

Ya vimos cómo León XIII, frente al incordio creciente de la ‘cuestión bíblica’, un año antes de morir creó la correspondiente Comisión Bíblica Pontificia de cardenales (30-10-1902). Este organismo tuvo su domicilio como huésped en el gran Palacio del Santo Oficio de la Inquisición. Antes de eso, el mismo Santo Oficio vigilaba el tema bíblico, dentro de la ortodoxia en general.

Para hacernos idea del limbo en que se mecía aquella cofa de vigía de la Barca de Pedro bastará un ejemplo de aquellos años.

«El miércoles 13 de enero 1897, en la junta general de la Santa Romana y Universal Inquisición, presentes los Sres. Cardenales Inquisidores Generales contra la herética pravedad, se propuso la duda:

Sobre el texto de la Epístola de S. Juan I, c. 5, v. 7, que dice así:

«Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: Padre, Verbo y Espíritu Santo; y estos tres son uno»

Pregunta: ¿Es posible y a la vez seguro negar, o al menos poner en duda, que ese texto es auténtico?

Estudiados con la mayor diligencia todo lo pertinente, y previo el voto de los Sres. Consultores, dichos Eminentísimos Cardenales mandaron responder: Negativo.

Dos días después, la respuesta fue aprobada y confirmada por el papa León XIII.

Así pues, ese texto queda declarado auténtico, y el que lo niegue o duda no va sobre seguro en la fe. No se le condena, pero si lo manifiesta de palabra o por escrito puede ser denunciado y corregido.

La cuestión del famoso inciso de Juan, o ‘coma Juaneo’, se arrastraba desde los primeros concilios, en las disputas sobre la Trinidad, pues no hay otro texto más oportuno en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, falta en manuscritos griegos de toda confianza y en versiones antiguas. La explicación más sencilla es que fue una glosa o anotación marginal, y precisamente latina, del siglo IV o quizá anterior, y que por error saltó de la margen al texto.

Salir la Inquisición Romana, a finales del siglo XIX, con una respuesta así de tajante y encima negativa no era serio. De hecho más tarde, ante el ludibrio de los sabios, el mismo Santo Oficio dio explicaciones vergonzantes, primero en privado y sólo en 1927 de forma pública, sin cantar la palinodia pero abriendo la mano y diciendo que había sido sólo un ejercicio de autoridad, para reprimir la audacia de algunos particulares que se atribuían la última palabra, que como es sabido la tiene la Santa Sede, etc. etc. Últimamente, la Nueva Vulgata oficial (1979) omite el coma en el texto. La autenticidad todavía tiene sus partidarios.

El mismo género de respuestas adoptó la PCB cuando al fin puso mano a la obra, bajo Pío X. Siempre a preguntas formuladas con tal arte, que la respuesta fuese la más retrógrada y más contra la pared de los hechos. Más inteligentes, los vates canoros antiguos solían envolver sus vaticinios en prudente ambigüedad.

Estrambote: Una estrambótica Masonería Blanca

En 1910 empezó a hablarse de una sociedad secreta ultracatólica llamada Sodalitium Pianum, o ‘Liga Piana’. Tan secreta, que hasta los socios tenían vedado pronunciar o escribir ese nombre, al que se referían por sus iniciales, SP. De ahí los franceses, siempre ingeniosos, sacaron Sapin (el aberto), y la sociedad La Sapinière (el abetal). Su finalidad era «so pretexto de defender la fe, asegurar el acuerdo activo entre los panfletarios y delatores de todos los países.»[18]

El Pío que le daba nombre no era el PP X, como susurraban los malpensados, sino San Pío V (1504-1572), el alma de la Santa Liga contra el Turco (1571); pero es de creer que con este patrocinio rebuscado se quiso halagar al papa reinante.

No por casualidad la nueva liga nació en 1906, cuando y donde se incubaba la encíclica Pascendi, bajo los aleros de la Curia Romana, con la venia apostólica de Su Santidad, que durante algunos años les estuvo enviando su bendición y estímulo por cartas, así como su cuota de socio honorario y otras subvenciones. P. Sabatier comparaba el SP a un comité de salud pública. Su fundador y gran animador fue Mons. Umberto Benigni (1862-1921), hombre de confianza del papa. A la muerte de Pío en 1914 hubo un amago de autodisolución, para volver a las andadas con la Gran Guerra; pero ya sin fuelle papal el Pianum se apaga, y Benedicto XV en 1921 enterró las cenizas.

Mientras funcionó, fue un elemento importante de la trama antimodernista, celadores inspirados por la Pascendi, adictos al espionaje, la delación, la depuración, el etiquetado, la siembra de suspicacias, el desenmascaramiento y caza de liberales de todo cuño. El coto de su celo venatorio se extendió también a lo social y político, y su blanco preferido eran las asociaciones, más que los individuos.

Esto último no impidió a los pianos hacer presa también en personas significadas. En Italia, por ejemplo, el historiador y filósofo Ernesto Buonaiuti (1881-1946), sacerdote italiano, fue objeto de especial vigilancia y huésped del Índice por denuncias de Benigni, en parte por celotipia profesional como historiadores ambos de la Iglesia, pero también por su militancia modernista, pues en réplica a la encíclica Pascendi publicó ‘Cartas a un cura modernista’, y en plano teórico, ‘El Programa de los Modernistas’; ambas obras en 1908, y la segunda muy conocida en su traducción inglesa (The Modernist’s Program).

Buonaiuti fue compañero de estudios y buen amigo de Ángel Roncalli. Fotos como ésta fueron pieza de cargo contra el futuro papa Juan XXIII como sospechoso de modernismo. Buonaiuti nunca renunció a su vocación de sacerdote católico, por lo que bien pudo decir: «No me voy; me echan.» Que no era lo mismo que dejarle en paz.

Porque, aun disuelto su sodalicio, Benigni siguió su guerra personal contra el colega, que desde 1925 estuvo excomulgado. Aquel año Buonaiuti, que había sido retirado de la universidad eclesiástica romana La Sapienza, obtuvo cátedra de Historia del Cristianismo en la Universidad de Roma; pero Benigni, valiéndose de sus contactos con el fascismo, consiguió que el gobierno de Mussolini, en virtud del Concordato de 1929, hiciese ejecutiva también en la universidad pública la prohibición eclesiástica de enseñar. Ni siquiera en 1945, derrotado el fascismo, pudo el hombre, ya a punto de jubilarse y muy enfermo, recobrar su cátedra, pues siempre a cuenta del Concordato, se decidió para su caso que un excomulgado no podía ser docente en la Universidad italiana.

Con la perspectiva del tiempo, la producción modernista queda anticuada y sus elucubraciones endebles. Su preocupación por apurar el ámbito y límites de lo que podía considerarse católico y cristiano pierde interés para el que se plantea dilemas más radicales. De vez en cuando se levantan voces sobre la rehabilitación de modernistas maltratados por la Iglesia. Son dos cuestiones: las ideas del pensador no pueden ser rehabilitadas, ni lo necesitan; otra cosa es la lesión de sus derechos humanos al prohibírselas.

_______________________________________

[1] No satisfecho con sublimar la figura de Cristóbal Colón hasta niveles hagiográficos –sólo le faltó al papa declarar beato en la encíclica al compatriota misionero náutico de la fe cristiana–, cualquiera pensaría que el descubridor fue también el inspirador y promulgador de las hispanas Leyes de Indias, mientras que la encíclica cargaba indirectamente sobre la Corona de España toda la responsabilidad de los indudables e inevitables abusos, que ya comenzaron con el Almirante y fueron castigados en su persona por la justicia real. ¿Dijeron algo los obispos españoles? ¿Protestó el Gobierno ante la Santa Sede? ¿Alguien leyó la encíclica en este país?

[2] Loisy, Mémoires, 1: 303.

[3] Suma Teológica, I, 1, art. 5.

[4] Lo digo porque el erudito dominico Noël Alexandre (1639-1724) en su Historia Eclesiástica se creyó obligado a incluir un extenso artículo en defensa de Santo Tomás como autor de la Suma Teológica.

[5] Se dice que la encíclica Providentissimus tuvo como ‘negro’ al jesuita L. Billot.; pero también que «la influencia de Fray Zeferino González… está probada.» Gustavo Bueno Sánchez, La obra filosófica de Fray Zeferino González (Tesis doctoral, Oviedo, 1989, pág. 96. El dominico fray Zeferino ya tenía la confianza de León XIII y había ‘influido’ en la encíclica Aeterni Patris, sobre el tomismo. Ambos colaboradores fueron premiados con el cardenalato.

[6] Loisy, Mémoires, o. cit., 1: 367-368.

[7] Loisy, Mémoires, 1: 303-308; 309.

[8] Cfr. F. A. Forbes, Life of Pius X, 1919, 2ª ed., pág. 66.

[9] En honor a la verdad, no es seguro que Satolli mencionara expresamente el choque de trenes en Castel Giubileo , a 18 km de Roma, cuando el tren procedente de Florencia embistió al que se dirigía a Ancona (12 de agosto de 1900 a la medianoche). Evento sonado, porque en éste tren viajaban personalidades extranjeras de vuelta de los funerales por Humberto, víctima de atentado anarquista, y la coronación de Víctor Manuel III. Los muertos de Castel Giubileo sumaron una veintena y los heridos el centenar.

[10] Jérome Dal-Gal, Pie X. Paris, 1953 pág. 243.

[11] Del-Gal, o. cit., págs. 244-245.

[12] Al cesar automáticamente como Secretario de Estado por fallecimiento del papa, Rampolla quedó relegado a un puesto irrelevante, hasta 1908 en que por iniciativa de Merry pasó a ser secretario del Santo Oficio, que dejo pronto para presidir la espinosa Comisión Bíblica.

[13] El cargo de Promotor General de la Fe en las Causas de los Beatos y Santos (vulgo, “Abogado del Diablo»), fue abolido por Juan Pablo II (1983), vacante tras la jubilación de Rafael Pérez (1977). Sin embargo, ya jubilado, llevó el proceso de beatificación de José María Escrivá de Balaguer.

[14] Es lo que dice el propio Gasparri en su Historia de la codificación del Derecho Canónico para la Iglesia Latina; citado por C. Salinas Aranedo, “La codificación del Derecho Canónico de 1917”. Revista de Derecho (Valparaíso), 30 (2008): 311-356.

[15] Loisy, Mémoires, 1: 58-59.

[16] Entre los ‘negros’ de la Pascendi se pensó primero en el mismo jesuita Luis Billot y en Mons. Humberto Benigni, pero luego sonaron otros nombres, y el enigma sigue irresoluto. La parte disciplinar tiene como candidato firme al cardenal José de Calasanz Vives y Tuto; cfr. S. Pagano en Dizionario Storico dell’Inquisizione, ‘Pascendi’, 2: 1174.

[17] Pascendi, 27. La numeración en la larga Encíclica fue un añadido en favor de la claridad. El texto original es una tirada poco manejable, y sólo en la parte dispositiva hay cierto capitulado; cfr. Aca S. Sedis, 40/10: pp. 593-650.

[18] Jean Riviére, Le Modernisme dans l’Église. Paris, 1929, pág. 515.